木屐之二三事→什麼是木屐 / 木屐的製作 / 木屐的種類 / 木屐的歷史傳說

![]()

![]() 木屐的種類

木屐的種類

隨著時代的變遷,木屐的樣式也愈來愈多樣化,有些是形態上的變化,或是依發源地的不同而命名,有的則因功能的不同或使用場合的需要所設計的,其最普遍的樣式我們可以大至分為以下幾種:

柴 屐: 為台灣道地的柴屐,因發源地在基隆,故又稱為「基隆木屐」。是以整塊黃槿木下去雕琢而成,鞋面上的帶子是以棕櫚纖維搓繩編織而成的高跟木屐,高約十公分,其堅韌耐用,較不易腐朽、斷裂,且不易發生行走時木屐脫落的現象。

日本木屐:其鞋面為一平板狀的木質所構成,鞋帶是夾腳式的,由大拇趾與第二趾之間穿過,分別固定在兩側,其鞋底為前後各一平行木條,且無左右腳之分,但後來因應人們穿著時的需要,也演變成有左右腳之分。

宜 蘭 屐:因早期宜蘭的木屐由於有自己的加工技術和加工刀具,而這些加工技術和刀具與一般木屐的生產方式不同,為宜蘭所特有的,故稱之為「宜蘭屐」。而宜蘭屐的生產技術,在當時又以白米社區所製造的木屐首屈一指。

廣 州 屐:與一般的木屐一樣,並無特殊意義,只不過這種木屐是由廣州流傳過來的,在造型上會有些不同。

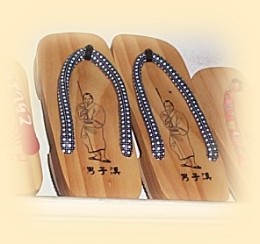

響 屐:這種木屐大多為兒童所穿,其底有兩個挖空的圓形槽,類似音箱功能,走路時聲音與普通木屐特別不一樣,原先更有人在兒童的響屐掛上鈴鐺,讓小孩子走起路來會起鐺鐺的聲響。跳 舞 屐:這是為了女孩子,愛漂亮或是跳舞時的需求所做的木屐,其樣式的女秀士屐的鞋跟加高,而鞋跟處挖空,是為了讓木屐更輕,鞋頭處微微往上翹起,以方便跳舞時要蹲下時較容易。男 子 漢:臺灣早期男性穿木屐時,走路發出「喀!喀!喀!」的聲響,又因穿這種木屐的大多是流氓、鄉紳等,故稱為男子漢。

美 術 屐:與一般的木屐一樣,並沒有什麼特殊的意,只不過它是造型上有些不同,在形體上有別於傳統木屐,稍有變化更具美感而稱之。

白米木屐:白米發揮創意及想像力,賦予木屐新生命,將木屐從生用品轉化為手工藝品,陸續推出了「彩繪木屐」(圖2-7)、「鴛鴦木屐」、「玲瓏木屐」,甚至還有超級大木屐(圖2-8),讓木屐不僅只穿在腳上,而是走向藝術品,還可以拿來彩繪、欣賞、裝飾等。