![]()

馬小姐的訪談

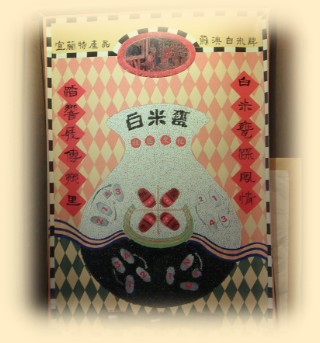

![]() 白米木屐村的故事(馬小姐口述,屐車隊整理)

白米木屐村的故事(馬小姐口述,屐車隊整理)

白米原是礦區/改變環境的開始/關於社區發展協會/關於木屐的主題

白米社區是一個圓形的礦區,地形在歷史上是重要的隘口,以前有清兵的駐紮,白米甕剛好是後山與這裡很重要的地理位置,後來清兵古墓因石油公司的建蓋,遷移至這附近,這些都是屬於人文歷史,當時拿出的骨骸是長手長腳,推論清兵是因徵兵過來的,可能是北方人比較粗壯,這是一個想像。

這裡屬於礦區碳酸鈣的環境,從蘇澳沿線到和平採的礦石就是大理石、白雲石,在日常生活應用中,包括牙膏、粉筆、乳液、航太研磨劑、酸檢中合劑,環保需要用度很大。60年代六大建設,在經濟上帶動台灣的工業發展,在工業上是很重要的位置,一直到現在,全東南亞百分之八十的礦石從這裡產出,礦石的精緻度是一個毛細孔可以放十二顆,超越日本的產質,十年前這樣的背景下,社區發展設定在環境的改變,這樣的礦區粉質量是全台第一名,在街上看都是濛濛霧霧的,當時台灣開始轉型,這裡人口數漸漸減少,很多人搬去馬賽,教育背景都是隔代教養,孩子學習歷程刺激不夠多,沒有很大的投資在孩子身上

改變環境要從人開始,十年前白米社區發展協會成立,木屐大概有六年,是因為86年社區總體營造社區博覽會在宜蘭,參與的社區要找出社區特色,宜蘭縣有十二個社區,文化局說要找出社區的寶貝,希望找出等同的位階,因此想到木屐老師傅,以及當時的老人家也都在,所以就嘗試看看,得到上天保佑而逐漸發展推行。與木屐的關聯要推演到二十年前,兩個東山的老師傅落居在這裡,這一區仍是礦石的狀況,在木屐館的附近都是台肥的宿舍,是很繁華的礦區,以前的銀行分行也在這裡,糖廠在這裡運行,有的人總認為這裡產出的米比較好吃米、比較大,可是事實上在歷史文獻上這裡屬於礦區,耕作不容易,蘭陽史上紀錄到永春一帶不適合耕作,地形三面環山,原住民會鋤草,居住上有一些難度。

有一個白米甕的傳說故事,希望上天保佑社區,社區發展協會利用親子讀書會演出白米甕故事,錄成廣播劇,加以推廣。這地方地形靠山,中間有白米溪,石頭經沖刷後,非常雪白,透過陽光的照射,就像一個白米甕中的米流至太平洋,所以稱為白米甕之稱。

活動的推行都是社區發展協會作主導,然後大家一起做,有一致性,不過從今年開始會有外在的東西進入,例如海產店、房子外租,在外觀上會有不一樣,不過對白米社區發展協會來講,目標不會改變,回到原點,改變環境,透過人與環境的對話,把人的部分提升起來,提升整體生活品質,營造環境的美化部分,產業不只是木屐,可能會有礦石博物館,自然生態、人文歷史是整個主軸,還沒有那麼多的熱情,只想如何透過人與環境做一些對話,然後做一些改變。

在這過程中,到學校進行鄉土教學,雖沒有老師的知識背景,但只想到學校推行,讓孩子學習,後來社區發展協會開始一學年完整的的鄉土教學,上半年範圍包括整個百米社區,擴展到蘇澳鎮,甚至宜蘭縣以及重要的蘭陽文化,下半年是木屐工藝,從皮雕到一個木屐鞋子的製作,小朋友親自作,自己帶一雙回去,也留下團體合作的一個作品,他們講故事,透過錄音,製成光碟,展現成果,從今年開始,多元教學涵蓋七大領域,由學校作計畫,社區發展協會負責師資支持,全部由學校作主導。

社區發展協會在82、83年成立,是一個民間社團法人,自己籌促而成,為永春、永樂、永光、長安四個里,這四個里屬於礦石區域,百米社區辦的活動不只是這四個里,白米社區發展協會辦的活動不只是社區,羅東有分校,可能是蘇澳鎮、羅東所有的人都可以參與,在地的人需要一些互動,除了自己之外,與很多人互動,得到很多的資源,生活很簡單,宜蘭的人都很好,類似如此的博物館有三十多個,其中可以做導覽解說,可以服務的有二十六、七個,希望蘭陽整個都是博物館,在頭城烏師港有母館蘭陽博物館,一進頭城,一年十二個月在宜蘭都有一連串的活動,例如蔥蒜節、綠色博覽會,一年常態性不定期的活動,在十二個鄉鎮中有不同類型的主題博物館,都是當地人找出當地特色而成立,如酒、鴨子、風箏、蜜餞、蜂蜜、稻草等。

木屐有四千年的歷史,南方氣候溼熱,南方人穿木屐,北方人才會穿包鞋,孔子、謝靈運、晉文公時代也都是穿木屐,西施穿木屐跳舞,歷史上有文獻記載,這些與我們情感很靠近,或許媽媽或叔叔都是穿木屐長大的,推展木屐運用社團讀書會、壘球會來推動,在社區博覽會後很多人來看木屐,當時只有在廟那裡有博覽會的作品,後來逐漸發展中間有客棧、展示區、銷售區,老師傅可以親自操作給大家看,並且借鎮公所的生活工藝廠所可以DIY,強調無中生有、獨一無二的價值。

當初以木屐為主題,是因有老師傅的存在,社區博覽會要找出自己社區最貼身的主題,最珍貴有兩個老師傅已經出師,手藝非常的棒,現在還在,他們十四歲開始作,出師後一天可以賺一兩金子,非常好過活,在最高峰時,晚上穿著木屐逛街,後來王永慶出來做塑膠鞋後,老師傅改作砧板,再做洗衣板,後來到親水公園旁去做守門,六十五歲後到這裡,可以做出哈利波特的木屐、健康的木屐,不會是漂亮的名詞,但很有自己的創意及想法,例如罰站木屐就是健康木屐,這些我們一直保存著。

開始時是聚落在山腳下有木屐寮,這地方有薑抹樹,是鵝掌科,雌雄同體的植物,透水性很好,是很珍貴的材質,也是現在便當的材質,不會被限制使用,但仍是被管制的,因日本時代木材都是被管制的,雖不被認可下,但也沒有嚴格控制。現在木屐材料來源是加拿大的檜木,這裡需要有專家的復育,

一塊木頭切成木屐的木塊,再自己操作做出木屐,當師傅成為出師時,老師傅傅會送一組做木屐的工具,這是吃飯的傢伙,全是手工,不過完全的機器可以不到一分鐘車出一雙木屐,任何造型都可以做出,鐵的模子下木材方正放進去就可完成,目前在九份、桃園北部大部分都是同一家工廠製作,但社區文化產業不做商品,除了推廣教育、展覽會之外, 2003亞洲藝術節展出社區文化產品,已從彩繪、皮雕到木雕,甚至造型或畫框,已超越生活用品的框架,不可能是大量製作,而是獨一無二的,到達工藝品境界,雖不至於藝術,

但不是商品,不會是完全一樣的樣式,不能複製,手工作出都不會是一樣的,不會是原先的東西,就如人的眼睛、手、腳也不完全一樣,過了此時此刻,當然會不一樣,每樣東西都是個人的。

在學校已有工具推行這樣的活動,做校園彩風行,整套導覽、互動遊戲大概三小時,讓孩子做出一雙鞋,去年去了八個學校,一組五個人,進行一天做六個班,讓學生完全DIY,影片介紹15-20分鐘,講社區故事,遊戲中包括木屐舞創意節奏、木屐競走,勞作是小木屐的彩繪、釘合,讓學生製作出小木屐鑰匙圈,在東山有老師傅的師兄幫忙作出小木屐,木頭裁出後其他用手工製作。

社區賺的錢在成立合作社後,可以對外銷售,你彩繪、我上漆,你釘合、我看店,分工合作的形式,現在的員工中常態性的員工28-30個,木屐彩繪用一般廣告顏料,利用瓶子慢慢擠出,再加水使用,不浪費,老師傅小小的動作,這都是生活創意,老師傅可以作出十幾種的木屐,在這樣的過程中,保存品質完整,顏色上漆後,再用兩種亮光漆處理所以不會退色,如果是在校園中,會讓學生親自上漆,現場製作則會給師傅完成這樣的動作。